つくる人

日常生活を豊かにする "もの" を生み出す人たちとの

トークセッション。

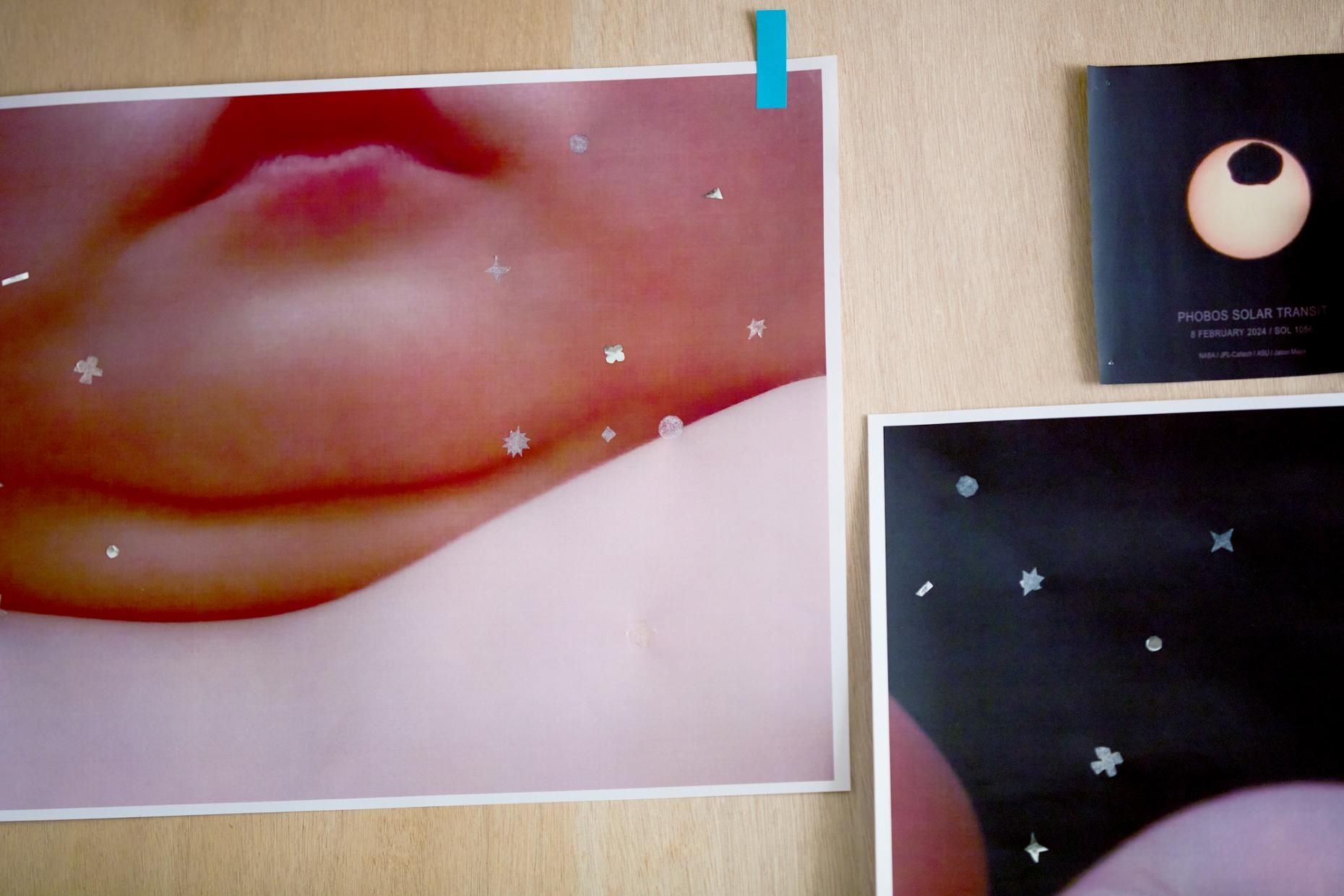

「gungulparman (グングルパーマン)」 名義でのアクセサリー制作から、

デザインやイラストレーション、 グラフィックまで。

一度目にしたら忘れられない、 ユーモアにあふれる色やかたちを自由自在に操る "美術活動" をする、 外山夏緒さんのアトリエを訪ねました。

写真:川村恵理 聞き手・文・編集:落合真林子 (CLASKA)

CONTENTS

第1回/ ミッキーマウスの思い出

第2回/偽物の財宝で食いつなぐ

第3回/「はみ出し」と「矛盾」を愛する

第4回/手を動かし続ける理由

Profile

外山夏緒 (とやま・なつお)

2015年より絵や詩、 物語性のある要素で展開したインスタレーションなどの美術活動をスタート。 「gungulparman (グングルパーマン) 」 の名で 「偽物の財宝」 などのプロダクト制作と販売を続ける。 2022年ブックレーベル 「無駄花束 (MUDABANATABA)」 を立ち上げ活動中。 http://toyamanatsuo.com/

Instagram: @toyamanatsuo

第3回

「はみ出し」 と 「矛盾」 を愛する

──CLASKA との繋がりが深いアクセサリーについて色々伺ってきましたが、 アクセサリーの制作と同時進行で、 デザインやイラストレーションの仕事もされているんですよね。

外山夏緒さん (以下、 敬称略):

そうですね。 ポスターや本のデザインをしたり、 一冊をトータルディレクションをする仕事もあったりします。

──他者から依頼されるデザインの仕事と自分主導でアクセサリーをつくる仕事では、 頭の使い方がずいぶんと異なりそうです。

外山:

自分の中では境界線を引いていないつもりではありますけど、 やはり使う脳みそは全く違いますね。 デザインの仕事の場合は、 情報や写真などベースになるものに対して余白をつくるのが私の役目。 アクセサリーの場合は言葉にならない漠然としたものを具体的なかたちにしていく作業なので、 正反対と言えるかもしれません。 制作する時の私自身の人格も、 真逆になっている感覚があります。

──「どちらかひとつに絞ろう」 と思ったことはありますか?

外山:

将来的にはそうしなきゃいけないのかな? という気持ちもありつつ、 絶対どっちも辞めたくないなぁというのが本心です。 両方あるからこそ気持ちのバランスがとれている感じもするので、 可能な限りどちらも続けていきたいですね。

──デザイナー・イラストレーターとしての外山さんの仕事を私たちが体感できるものとして、 写真家の市橋織江さんが撮影した長野の8市町村の風景が収められた写真集 『サマー アフター サマー』 という作品があります。 市橋さんが撮影した写真に外山さんのイラストが重ねてレイアウトしてあったり、 コラージュが施されていたり……というとても自由で楽しい一冊なのですが、 この作品はどのような経緯で出来上がったのでしょうか。

外山:

以前別のお仕事でご一緒したことがご縁でお声かけいただいたのですが、 市橋さんからのオーダーは 「写真に絵を載せてほしい。 まずは好きなようにやってみてください」 というものでした。 「イラストがない状態でも成立はするけれど、 ひとつの新しい試みとしてやってみたい」 とおっしゃってくださって。

──写真に手を施す、 イラストを載せるというのは少し勇気がいることですよね。

外山:

市橋さんの写真は 「余白の美しさ」 がひとつの特徴だと思うのですが、 この写真集のために撮影された風景写真を見てみると、 "何か" が、 或いは "誰か" がいるような気配を感じる写真が多かったんですね。 そこに面白さを感じたので、 私はデザインとイラストで並走しようと自分なりに解釈しながら取り組ませていただきました。 結果、 結構な分量のイラストやコラージュを写真に載せてしまったのですが、 市橋さんはそれを面白がってくださって嬉しかったし、 ほっとしました。

──ある程度お互いのことを信頼していないと成立しない制作スタイルですね。

外山:

イラストだけではなく写真集のデザインも担当させていただいて、 さらには編集者も間に入らなかったので……まさに市橋さんと私の二人でコツコツつくった一冊です。 とても記憶に残る仕事になりました。

──幼少期のお話を伺った時、 「言語化することが苦手だった」 とおっしゃっていましたよね。 アクセサリー制作もデザインの仕事も、 言語以外の手段で自分の気持ちを表現したり伝えたりできる側面がありますから、 外山さんにとって心地いい環境なのだろうなと思ったりしました。

外山:

言語化することは、 大人になった今でも相変わらず苦手なんです (笑)。 でも美術の世界だと、 "言葉にしない伝え方" が沢山存在するので、 すごく楽しいですね。

──「伝える」 ということに関連した話になりますけど、 SNSの影響力は相変わらずとても大きくて、 受け手側が発信者に対して 「わかりやすさ」 や 「発信力」 を求める傾向が続いています。 世の中がつくり手に対して求めることが 「いいものをつくる」 こと以外にも色々増えているんだろうな……と。

外山:

確かにそうですよね。 自分自身に関しても10年前と今を比較してみると、 やることが確実に増えていますから。

──これだけものや情報が溢れる世界にいると、 消費者側も流れてきた情報をカテゴライズして 「好き・嫌い」 で整理する癖がついてしまっている気がしますが、 外山さんの作品にはカテゴライズできない独特のオリジナリティを感じます。 ご自身の作風というか、 こういうスタイルでやっていこうというのは、 活動をしていく中で意識的に組み立てていったものなんですか? それとも自然とにじみ出てくる 「外山さんそのもの」 なのでしょうか。

外山:

音楽でも絵でもあらゆるジャンルに関して言えることなんですけど、 私自身が世の中の表現活動を見る時、 よくわからない部分や矛盾や不完全さが残ってる人や物に面白味を感じます。 自分自身が生み出すものに関しても同じような気持ちがあって、 「説明できない部分を残しておきたい」 という欲があるんですよね。 でもそれは、 捉え方によっては 「私はこういう傾向です」 と主張する感じにもなってしまうので、 気をつけなきゃいけないなと思いますけど。

──外山さんは情報発信の場としてホームページと Instagram を利用されていますが、 "発信すること、 伝えること" に関しては、 どんな思いをお持ちですか?

外山:

SNSの誕生以来、 それまでとは情報に対する欲の在り方がだいぶ変わりましたよね。 SNSに限らず発信することを何かしらのかたちで諦めずにやっていくことは大前提だと思っていますが、 自分としては "よくわからない部分" が多少残っている方が好みなんですよ。 コンセプトから制作背景まで全てさらけ出しているものよりも、 佇まいを眺めながら 「これは一体何だろう?」 と想像する時間を持たせてくれるものが好きなので……自分がつくったものも、 そうあって欲しいと思います。

──見せすぎず、 語りすぎず。

外山:

もともと自分が思っていることを100%人と共有したい欲がないというか、 子どもの頃から 「100%共有するなんて不可能だ」 と思い続けてきたところがあって。 心のどこかで 「表現活動は一方的でいい」 と思っているんです。 これは別に相手を突き放しているわけではなくて、 いろんな人に観てもらえるような場にちゃんと広げた状態で窓口を置いておいて、 興味を持ってくれた人がもっと知りたいと思って進んでくれた先にも、 また何か見どころや感じどころがある状態にしておきたい気持ちがあります。 それを、 あくまでも一方的に。

──それはつまり、 受け取る側にもある種の自由さがあるということかもしれませんね。

外山:

あ、 確かに。

──外山さんのつくるアクセサリーには 「どう使ってもいいよ。 自由だよ」 という大らかさを感じるのですが、 その理由がわかった気がしました。 一見すると個性的で主張が強い雰囲気があるんですけど、 実際手に取ってみると使い方や楽しみ方をこちら側に委ねてくれる感じがあります。

外山:

少し話が逸れますけど、 自分が好きなミュージシャンもそういうスタンスの人が多いんですよ。 どんな状況でも自分たちが楽しんでいる姿を見せてくれて、 自分が考えていることそのものを 「作品」 としてつくって置いておくだけ……みたいな。 「こういう感覚で生きていきたい」 と思わせてくれるお手本のような方々を横目に、 自分だったらどう判断するかな? と自問しながら、 試行錯誤する日々です。

CLASKA ONLINE SHOPでは、「gungulparman 春のアクセサリー」 をご紹介しています。

詳細はこちらよりご覧ください。